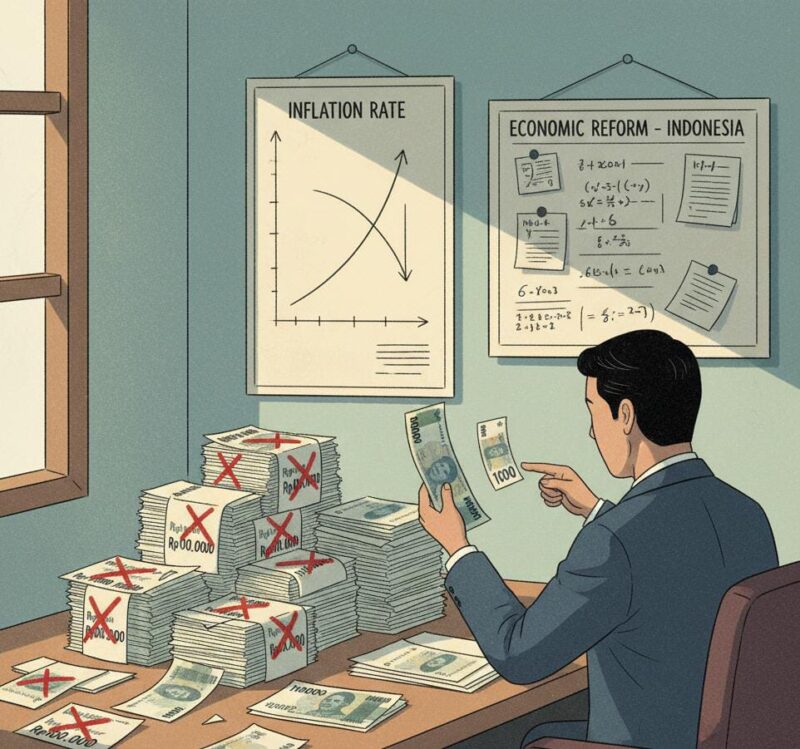

Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyinggungnya di beberapa forum ekonomi. Ini sebenarnya bukan ide baru. Purbaya pernah mengusulkan hal yang sama saat masih berputar di lingkar kebijakan fiskal beberapa tahun lalu. Bedanya, kalau dulu redenominasi diposisikan sebagai upaya merapikan angka dan penyederhanaan sistem moneter, kali ini konteksnya berbeda.

Pramoedya.id: Sekarang inflasi relatif terkendali, nilai tukar terjaga, dan ekonomi mulai stabil meski masih pincang di beberapa sektor. Dalam situasi seperti ini, redenominasi terlihat wajar: cuma mengurangi nol, bikin pencatatan akuntansi lebih rapi, dan memudahkan transaksi.

Tapi Indonesia bukan negara yang hal-hal teknisnya bebas dari konsekuensi sosial. Di sini, kebijakan sederhana bisa melahirkan efek samping yang jauh lebih luas. Dan kalau kita menengok sedikit keluar dari cara pandang teknokratik, redenominasi rupiah sebenarnya punya potensi menjadi alat penyisiran uang gelap yang sangat efektif.

Skemanya sebenarnya sederhana, Negara mengumumkan redenominasi. Ditetapkan masa penukaran uang lama ke uang baru dengan tenggat jelas. Kemudian, semua uang tunai harus muncul ke sistem keuangan.

Nah, di titik ini, uang yang selama ini disembunyikan oleh koruptor tidak punya banyak pilihan. Ia harus keluar dari brankas rumah, dari dinding palsu, dari gudang batako, dari koper di bagasi Alphard, bahkan dari kebun singkong kalau perlu.

Kalau uang itu tidak keluar?

Ya hangus. Tidak lagi diakui. Hilang nilai.

Bukan karena negara menyita, tapi karena tidak ditukar pada batas waktu tertentu.

Koruptor pun terpaksa membawa uangnya ke bank. Dan begitu uang itu muncul di sistem keuangan, ia tak lagi bisa sembunyi dari PPATK, OJK, pajak, penghasilan dan hukum dasar yang paling sederhana: jelaskan asal-usul uangmu. Cukup prosedur administratif yang berjalan tenang tapi mematikan. Itulah keindahan redenominasi, kalau dilakukan dengan benar.

“Tapi nanti mereka kabur ke luar negeri.”

Iya, itu mungkin terjadi. Tapi justru di situ letak kesempatan kedua. Kalau tiba-tiba terjadi gelombang transfer besar-besaran ke Singapura, Dubai, atau Hong Kong dalam waktu berdekatan, PPATK otomatis punya alarm merah. Setiap transaksi mencurigakan dalam jumlah tak wajar akan masuk radar. Justru, koruptor yang panik memberikan jejak digital yang lebih mudah ditelusuri daripada uang tunai.

Selain itu, kalau pemerintah menyiapkan pembatasan transaksi tunai di atas nominal tertentu, kewajiban pelaporan transfer lintas negara, dan koordinasi lintas lembaga, maka ruang manuver untuk kabur nggak seluas yang mereka bayangkan.

Risiko? Ada. Tapi Bisa Dikendalikan.

Redenominasi bukan tanpa masalah.

Kalau sosialisasinya buruk, publik bisa panik, dan kepercayaan ke rupiah bisa goyah. Makanya kuncinya bukan di gimmick, tapi di disiplin pelaksanaan.

Redenominasi harus diumumkan jauh hari, dijalankan bertahap, diiringi sistem pengawasan transaksi yang kuat. Kalau tiga syarat itu dipenuhi, redenominasi justru mengembalikan kewibawaan negara di hadapan uang.

Koruptor paling takut bukan dengan penjara,

melainkan dengan momen ketika uangnya tiba-tiba kehilangan tempat untuk bersembunyi.

Jika negara benar-benar ingin mencari momentum elegan untuk menata ulang moral ekonomi, maka redenominasi bukan sekadar memotong nol. Negara juga bisa memotong moral rusak pejabat korup.(*)